長引く咳、原因や対処法は?

こんにちは、お口の学校です。

いつになっても咳が止まらない、咳がひどくて呼吸がうまくできないなど、長引く咳の症状に悩まされたことがある方も多いのではないでしょうか。咳は風邪などでもよく見られる身近な症状ですが、長引く場合は他の病気が隠れているかもしれません。また、小さいお子様の場合は気管の壁がやわらかく狭いため、わずかな刺激でも咳が出やすい傾向にあります。熱などは無くても咳が長引いて心配な方も多いのではないでしょうか。咳が長引く場合は原因を特定し、それに合わせた治療を行うことが大切です。今回は長引く咳の原因や対処法をご紹介いたします。

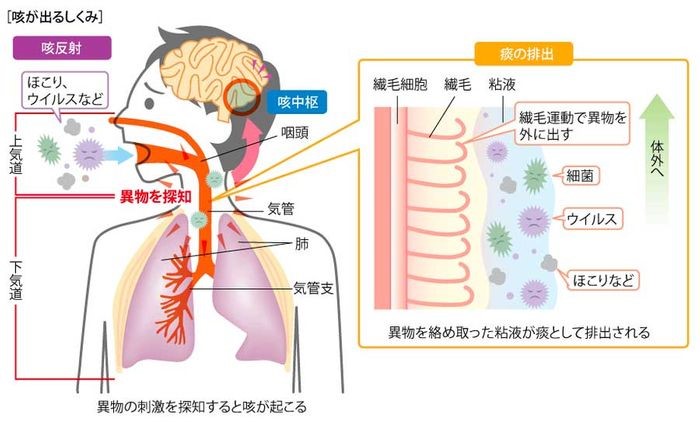

〈咳はなぜ出るのか?〉

咳は、ほこりやウイルス、細菌などの異物が、体に入ってこないように働く防御機能であり、呼吸器疾患で最も多くみられる症状です。気道は、上気道(鼻腔、咽頭、喉頭)と下気道(気管、気管支、細気管支)に分けられます。基本的に下気道や肺は無菌状態です。そこに細菌やウイルスなどが侵入すると、気管支炎や肺炎を起こしてしまいます。そのため、肺などに異物が侵入しないように気道から取り除こうとして咳が起こります。細菌やウイルス以外にも痰やほこりなどの異物が侵入したり、気道に炎症が起きたりすると咳受容体が刺激され、脳にある咳中枢に伝えられて咳が出るという仕組みです。また、咳中枢は脳の大脳皮質によってコントロールされているため、ストレスが原因の心因性咳嗽(がいそう)が起こる場合もあります。心因性咳嗽はストレスが原因で引き起こされることが多く、日中特に緊張した状態のときに咳が出やすく、夜寝ている間や何かに集中している場合は咳が出ないのが特徴です。咳が長引く場合は、慢性的な呼吸器疾患が隠れているかもしれません。慢性的な病気と感染症が併発して治りにくくなっている場合もあります。「ただの風邪」と思って放置せず、呼吸器内科を受診して原因に合わせた治療を受けましょう。

〈咳の種類〉

痰が絡むような咳や乾いた咳など、咳には様々な種類があります。代表的な咳は2種類で、乾性(かんせい)咳嗽と湿性(しっせい)咳嗽に分けられます。

●乾性咳嗽

乾性咳嗽とは痰を伴わない乾いた咳のことを指します。咳が出るときに喉や気管支がゼーゼーしたり、ヒューヒューと音が鳴ったりすることがあり、場合によっては息苦しさを感じることもあります。最も一般的な原因は、風邪やインフルエンザなどのウイルス感染症です。これらの病気の初期症状として、乾性咳嗽が現れることがあります。特に、発熱や鼻水、のどの痛みなどの症状を伴う場合は、ウイルス感染症の可能性が高いといえるでしょう。ウイルス感染症以外にも、アレルギー性鼻炎や咳喘息なども、乾性咳嗽の原因となります。アレルギー性鼻炎は、花粉やハウスダストなどが原因で鼻の粘膜に炎症が起こる病気で、くしゃみや鼻水と共に乾いた咳が出ることがあります。咳喘息は、気管支が過敏になって咳が出やすくなる病気で、夜間や早朝に激しい乾性咳嗽に襲われるのが特徴です。また、逆流性食道炎によって、胃酸が食道に逆流し、その刺激によって咳が出ることもあります。この場合は、胸やけや喉の違和感なども伴うことが多いです。その他、一部の薬の副作用として乾性咳嗽が現れることもあります。服用している薬がある場合は、その副作用の可能性について医師や薬剤師に相談してみましょう。まれに、肺線維症(はいせんいしょう)や肺癌などの重篤な病気が原因で乾性咳嗽が続くこともあります。長期間にわたって乾性咳嗽が続く場合や、息切れ、血痰、体重減少などの症状を伴う場合は、速やかに医療機関を受診する必要があります。

●湿性咳嗽

咳とともに痰が絡む状態を指します。痰は、気道で産生される粘液性の分泌物であり、細菌やウイルス、ほこりなどを取り込んで体外へ排出する役割を担っています。湿性咳嗽を引き起こす原因は実に様々で、最も多いのは風邪やインフルエンザといったウイルスへの感染です。これらは鼻やのどの粘膜で増殖し、炎症を起こすことで痰を伴う咳を引き起こします。また、細菌が原因となることもあります。例えば、気管支炎や肺炎になると気管支や肺に炎症が起こり、痰が絡んだ咳が出やすくなります。さらに、副鼻腔炎も、鼻の奥にある副鼻腔に炎症が起きることで、鼻水がのどに流れ込み、咳の原因となることがあります。アレルギーも湿性咳嗽の大きな要因の一つです。花粉やダニなどアレルギーの原因物質を吸い込むと、体内でアレルギー反応が起こり、気管支が狭くなったり痰が過剰に分泌されたりします。その結果、咳が止まらなくなることがあります。特に喫煙習慣がある人は要注意です。タバコの煙に含まれる有害物質は気管支の粘膜を傷つけ、炎症を起こしやすくします。その結果痰が増え、慢性的な咳に悩まされるようになるのです。これらの他に、肺気腫(はいきしゅ)や慢性閉塞性(まんせいへいそくせい)肺疾患(COPD)といった呼吸器疾患が原因で、湿性咳嗽が長引くこともあります。

また、咳の持続期間は原因疾患を見極めるうえで重要な手がかりです。一般的には以下のように分類されます。

急性咳嗽 :3週間以内の咳

遷延(せんえん)性咳嗽 :3週間以上〜8週間未満の咳

慢性咳嗽 :8週間以上続く咳

急性・遷延性咳嗽は、風邪やインフルエンザなどのウイルス感染症によって引き起こされることが多いです。多くは自然に治癒しますが、中には肺炎や気管支炎など、重症化するケースもあるため注意が必要です。慢性咳嗽は、喘息や慢性閉塞性肺疾患(COPD)などの疾患が原因で起こる可能性があります。慢性咳嗽は、日常生活に支障をきたすだけでなく、QOL(生活の質)を著しく低下させる可能性もあります。咳が長引くと、身体的にも精神的にも負担が大きくなり、治療が困難になるケースも少なくありません。咳の症状が続く場合は、自己判断せずに医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けましょう。

〈咳が止まらなくなる原因は?〉

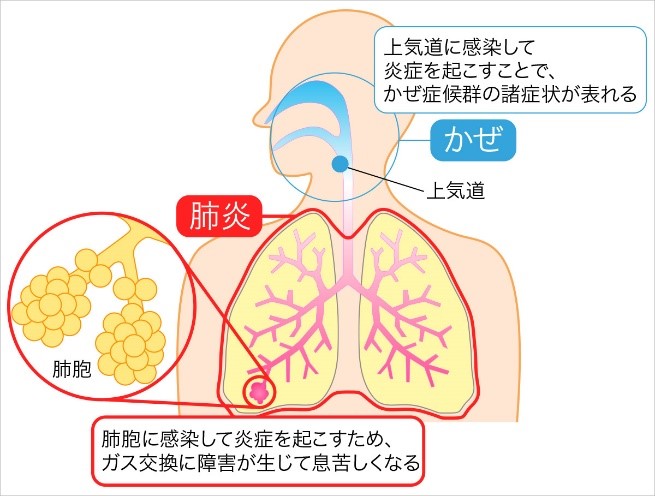

●ウイルスや細菌

一般的な風邪の場合は自然に治癒することも多く、咳症状も次第に落ち着きます。しかし、最初はただの風邪でも、二次感染を起こすことで気管支炎や肺炎に発展することもあり、咳が長引く原因になります。風邪の場合はのどや鼻といった上気道に感染して炎症を起こしますが、肺炎の場合は肺胞という部位に炎症を起こします。そのため、肺炎は風邪に比べて症状が重く、重症の場合は入院治療が必要になることもあります。「風邪がなかなか治らない」「高熱や咳、息切れが続く」ということがあれば、肺炎を起こしている可能性が高いです。また、ウイルスや細菌が原因となって起こる感染症の中には、「クループ症候群」や「百日咳」など、特徴的な咳が出るものもあります。クループ症候群は特に乳幼児によく見られる病気です。ウイルスや細菌、アレルギーなどが原因となってのどに炎症が起こり、気道が狭くなることで咳や声のかすれなどの症状が起こります。犬の鳴き声のような「ケンケン」という咳や、オットセイの鳴き声のような「オウッオウッ」という咳の音が特徴的です。百日咳は名前の通り、咳が治まるまで約100日と長い時間がかかる病気です。百日咳菌が原因で起こる感染症で、感染力が強く重症化する危険性や命に関わることもあります。最初は軽い咳やくしゃみ、鼻水といった風邪と同じような症状ですが、徐々に咳が悪化していきます。症状が悪化すると発作的な短い咳が特徴的で、咳が治まった後に急に深く息を吸うため、「ヒューヒュー」といった笛声(てきせい)が聞かれます。息継ぎの余裕がないほどの激しい咳発作が続くため、息ができずに顔が真っ赤になったり、咳のし過ぎで吐いてしまったりすることもあります。ただの風邪だと思っていても、咳が長引いている場合や咳の音が特徴的な場合はすぐに治療が必要な場合もあります。特に感染症が原因の場合は、周りに感染を広げないため、重症化を防ぐためにも早めに病院を受診しましょう。

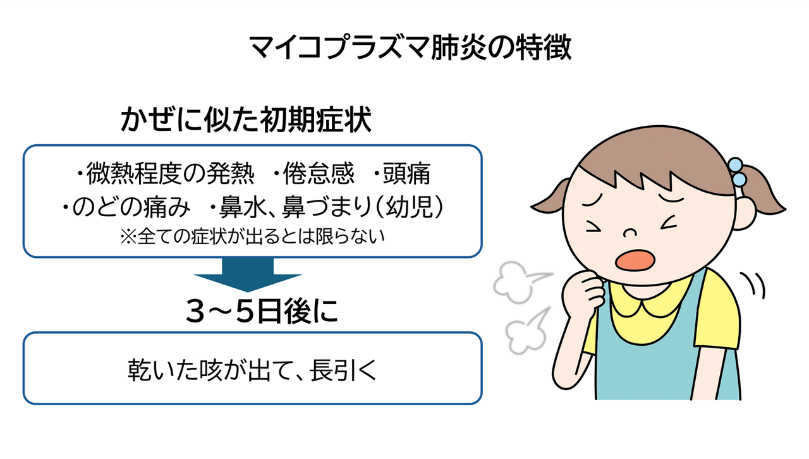

●マイコプラズマ肺炎

マイコプラズマ肺炎とは、肺炎マイコプラズマ(マイコプラズマ・ニューモニアエ)いう細菌に感染することで発症する呼吸器の呼吸器感染症で、秋冬に増加する傾向があります。新型コロナウイルス感染症流行後は、マスクなどの感染症対策がとられていたためかマイコプラズマ肺炎の発生が減少しましたが、以前よりコロナウイルスが落ち着いてきた近年は増加しています。患者の咳などの飛沫を吸い込んだり、患者と接触したりすることで感染します。感染から発症まで2~3週間もあることや、単なる風邪と思って出歩き、気づかずに人にうつしてしまうことから、「歩く肺炎」とも呼ばれています。マイコプラズマ肺炎は14歳以下の子どもに多く見られる病気ですが、大人でも発症します。特に喘息のある人が感染すると、喘息発作が起こり呼吸困難になる可能性もあるので注意が必要です。発症すると風邪に似た発熱、頭痛、全身の倦怠感、咳の症状が現れます。咳の症状は少し遅れて現れることもあります。熱が下がっても、痰のない乾いた咳が3~4週間続くのが特徴です。一部は肺炎へと重症化することもあります。また、マイコプラズマ肺炎を発症した5~10%未満の人に中耳炎、胸膜炎、心筋炎、髄膜炎などの合併症を併発するケースも報告されています。治療には抗菌薬(抗生物質)が用いられますが、近年はマイコプラズマの感染症に使われている抗菌薬が効かない耐性菌もあると報告されています。耐性菌に感染した場合は、別の抗菌薬で治療します。

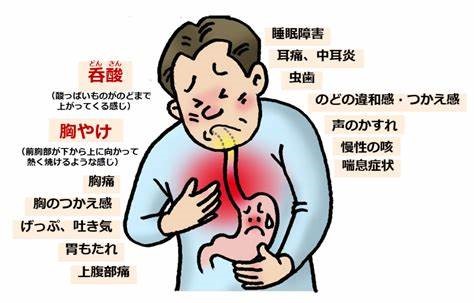

●逆流性食道炎

逆流性食道炎とは、胃の内容物が食道に逆流することによって起こる病気のことをいいます。この病気は、胃と食道をつないでいる筋肉である下部食道括約筋のゆるみや胃酸の分泌量が増加することによって起こります。特に逆流性食道炎になりやすいのが油っぽいものを良く食べる、過食である、ストレスが多い、太っているという項目に該当する人です。また、高齢で腰の曲がった人もなりやすいといわれています。逆流性食道炎の症状は食後や横になった時に特に起こりやすいのですが、特に就寝時では食道に逆流した胃液は胃に戻ることができず長く食道にとどまってしまうため、粘膜が消化酵素で消化されるだけでなく、のどや気管にまで胃液が流れ込むこともあり、むせかえることがあります。これが逆流性食道炎による咳の原因となります。逆流性食道炎の典型的な症状は、酸っぱいものや苦いものがこみあげてきてげっぷがでてくる呑酸(どんさん)、胸焼けです。胸焼けの感じ方においては食べ物がしみる、胸が焼ける感じなど人によってさまざまです。他にも胃の痛みや食道のつっかえる感じ、胸の痛みや口の中の苦み、腹部膨満感、のどのイガイガする感じや違和感などを感じることもあります。また、食欲不振や不眠、気分低下などが起こって日常生活へ支障をきたすということもあります。咳以外にこれらの症状が見られた場合には、逆流性食道炎である可能性があります。

●咳喘息

咳喘息は、空気の通り道である下気道(気管、気管支)の炎症によって起こります。症状は咳のみで、喘息のような呼吸時の「ゼーゼー」「ヒューヒュー」という喘鳴(ぜんめい)はありません。なお、咳は夜中や明け方に出やすくなるのが特徴です。長引く咳を放置して適切な治療を受けないと、咳喘息の3~4割は気管支喘息へと移行するといわれています。治療の基本は吸入ステロイド薬で、薬によって咳の症状が治まりますが、再発防止のためにも医師の指示があるまで治療を続けることが大切です。

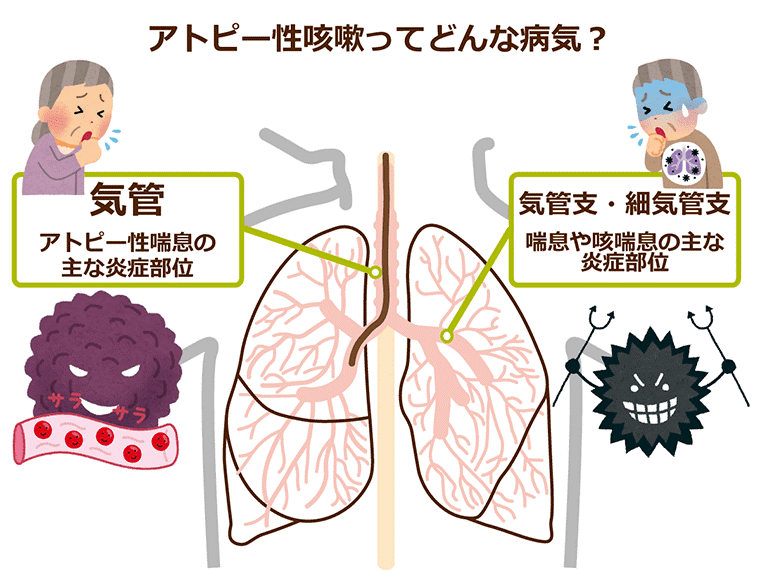

●アトピー性咳嗽

咳喘息と並び、近年増加傾向にあるのがアトピー性咳嗽です。通常より咳反射(咳を引き起こす反応)の感度が上がってしまい、普段ならなんともない刺激に対しても咳を誘発してしまうことが原因です。エアコンやタバコの煙、運動、香水の匂い、季節の変わり目、梅雨時期など、咳喘息と同じように様々な要因が引き金となって咳を引き起こします。また、アトピー素因(アレルギー疾患にかかったことがある・家族にアレルギー疾患を持つ人がいるなど)を持つ人がかかりやすく、鼻炎を併発するケースが非常に多くみられます。症状としてはのどのかゆみやイガイガ感があり、痰をともなわない咳が特徴で、咳喘息の症状と非常に似ています。しかしアトピー性咳嗽では咳喘息に有効な気管支拡張薬は効かないため、抗アレルギー剤などが処方されます。また咳喘息のように気管支喘息に移行する恐れはありません。ただし、診断する際に咳喘息との区別がつきにくいこともあります。

●アレルギー

感染症にかかっていなくてもダニやほこり、ペットの毛、花粉などのアレルゲン(アレルギーの原因となる物質)によって咳が出る場合があります。また、喘息や咳喘息、アトピー性咳嗽などアレルギーに関係する病気の場合は、すでに炎症が起きて過敏になっている気道にアレルゲンが刺激を加えることで咳がひどくなります。特定の季節や場所で咳が出やすい場合は、アレルギーが原因かもしれません。アレルギーの検査は病院で受けることができますので、思い当たる症状がある場合は一度相談してみましょう。

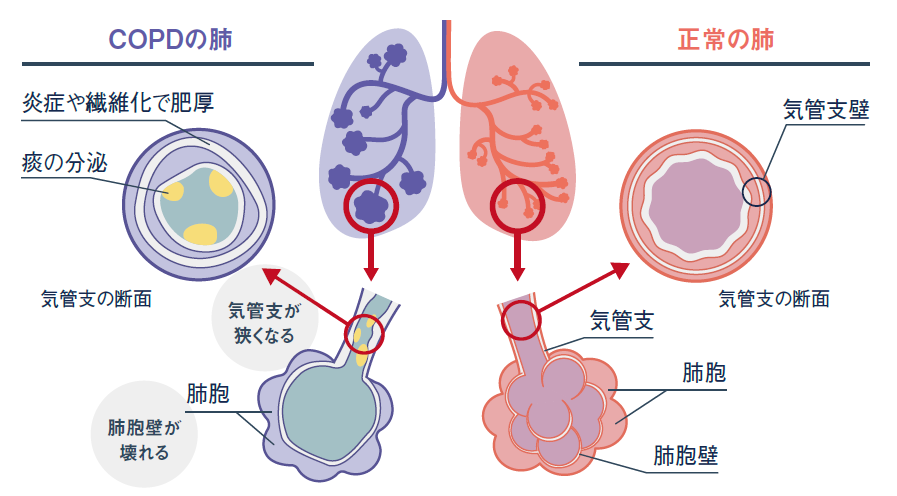

●慢性閉塞性肺疾患(COPD)

タバコの煙を主とする有害物質を長期にわたって吸入することで肺に炎症が生じ、肺気腫や慢性気管支炎を伴った病気の総称が慢性閉塞性肺疾患(COPD)です。慢性閉塞性肺疾患(COPD)のほとんどは喫煙が原因といわれ、タバコ病とも呼ばれています。タバコの煙には、約4,000種類以上の化学物質が含まれています。三大有害物質と言われているニコチン、タール、一酸化炭素以外にも、ホルムアルデヒドやアクロレインなどの刺激性物質が含まれており、これらが気道粘膜を刺激して咳が出やすくなります。慢性閉塞性肺疾患(COPD)患者の約9割が喫煙者と言われており、喫煙を始めた年齢、喫煙本数、喫煙年数などの喫煙量に比例して発症リスクが高くなります。タバコの煙や大気に含まれる有害物質によって肺に炎症が起こると、肺胞の壁が壊され、気管支も狭くなるため、痰がからむ咳が出るようになります。また、肺胞の破壊が進行すると、息切れの症状もひどくなります。第一に禁煙をし、症状の進行程度に合わせて薬物療法や呼吸リハビリテーションなどの適切な治療を行うことが大切です。

〈咳を和らげるための対処法〉

咳は体力を消耗するため、長引くと睡眠不足に悩まされたり日常生活に支障が出たりすることがあります。つらい咳を和らげて少しでも楽に過ごすために、ご自身でできる対処法を紹介いたします。

●部屋を清潔にする

喘息や咳喘息になると、冷たい空気や低気圧、タバコの臭いなどが原因で咳が出ることがあります。特にアレルギーの素因のある人は、部屋の中を清潔に保ち、喘息や咳喘息が出にくい環境を心がけましょう。

●寝るときの態勢は横向き

寝るときには、気道が確保できる横向きがおすすめです。うつ伏せや仰向けより、夜間の咳を和らげることができます。また、クッションなどを重ねて上半身を斜めに立てるようにすると呼吸が楽になり、鼻水や痰がのどに流れにくくなります。

●のどや胸を温める

のどが冷えていると、気管支の粘膜が刺激に敏感になって咳が出やすくなります。首にタオルやネックウォーマーを巻いて寝たり、温かい飲み物を飲んだりしてのどを温めてみてください。

●加湿する

のどが乾燥すると、ウイルスや細菌が付着して症状が悪化してしまうことがあります。咳が出るときは乾燥しないように、湿度を適度に高くするようにしましょう。湿度の目安は約50%~60%くらいに保ち、室温は夏が28℃前後、冬は22℃前後が理想です。こまめな水分補給やのどあめを舐めるなどして、清潔かつ潤ったのどを保ちましょう。マスクを使用したり、加湿器を使用して部屋に適度な湿度を保たせたり、加湿器がない場合は洗濯物などを部屋の中に干すだけでも効果があります。マスクは外界からのほこりや雑菌などが気管に入り込むのを防いでくれる働きがあります、不織布のマスクに濡らしたガーゼを挟むのもおすすめです。

●食事に気をつける

気道は「辛い・冷たい」といった刺激に敏感です。刺激が加わることで気道はそれを異物とみなし、咳を誘発する原因になります。咳が出やすくなっているときは、辛いものや冷たいものなど刺激物を避けるようにしましょう。熱い麺をすするのも、麺と一緒に吸い込んだ湯気が異物とみなされて咳を誘発することがあるので、咳が気になるときは控えた方がよいでしょう。また、咳をして「おえっ」となって胃酸が逆流すると、さらに咳が出やすくなります。胃酸が増えるカフェインやアルコール、炭酸飲料の摂り過ぎにも要注意です。

●水分やはちみつでのどを潤す

のどの乾燥が刺激となって咳を引き起こすことがあるため、少しずつ水を口に含みのどを潤しましょう。また、水分を摂ると痰が薄まって吐き出しやすくなるというメリットもあります。水分は冷たいものは避けて、常温や温かい飲み物にしましょう。はちみつには殺菌効果や粘膜を保護する作用があるため、スプーン1杯程度のはちみつをお湯に溶いて飲むのもおすすめです。

●うがいをする

イソジンなどのうがい薬を使用することで、消毒効果が得られ症状が楽になることがあります。また、のどの粘膜に水分が得られることで乾燥を防ぐことができます。うがいは、のどに付着した細菌やウイルスなどを洗い流す作用もあり、雑菌の侵入を防ぐのに役立ちます。

●リラックスする

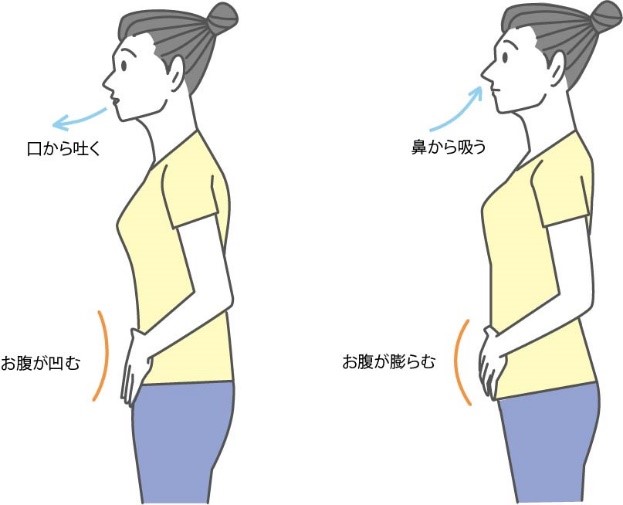

咳を気にするあまり、咳がしたくなるということもあります。検査をして重篤な病気でないことが確認できたら、生命に関わる可能性は低いため、いずれ咳は止まると思って考えすぎないようにしましょう。また、咳が出ている最中は難しいかもしれませんが、横隔膜を使う腹式呼吸やゆっくりとした呼吸はリラックス効果が期待できるため、咳の軽減につながる可能性があります。

咳が長引くと、不眠や体力の消耗により生活に支障が出ることもあります。咳は風邪などでもよく見られる症状のため軽く考えがちですが、咳が2週間以上続いている場合は治療が必要な病気が隠れているかもしれません。重症化して手遅れにならないためにも早めに呼吸器内科を受診し、原因に合わせた治療を受けましょう!